書体デザイナーと共に、明朝体活字の歴史を探求する~小さな文字に隠された壮大な歴史 その1~

※この記事は「ダイナフォントストーリー」(ダイナコムウェア)からの転載です。

漢字の明朝体は、ヨーロッパで誕生

中国では宋体と呼ばれ、日本では明朝体と呼ばれている基本書体は、そのスタイルが宋代、明代の書物に使用されていたデザインを継承していることから、このような呼び名になったと言われています。

ただ、はるか遠い昔の宋や明代のことなので、明朝体の部分的な文化的要素しか判明していませんでした。小宮山先生がこの謎を解き明かしていくうちに、実は今日の印刷書体における明朝体や18世紀のヨーロッパで巻き起こった中国への興味、そして近代ヨーロッパの宣教師との関係がいかに密接であったかという事実が判明したのです。

セミナーのはじめに、小宮山先生は中国の古代まで時間をさかのぼり、中国四大発明と呼ばれる紙・活字・方向磁石・火薬が近代的な活版印刷に使われる宋体の開発に大きく関わっていることを述べられました。方向磁石の発明は遠洋航海を可能にし、はるか東の中国からもたらされる珍しい文物と物産は大いにヨーロッパ人の興味を引くこととなったのです。中国への興味からより深く研究したいというとき、なにをおいても自国の言語と中国語の対訳辞書が必要になってきます。

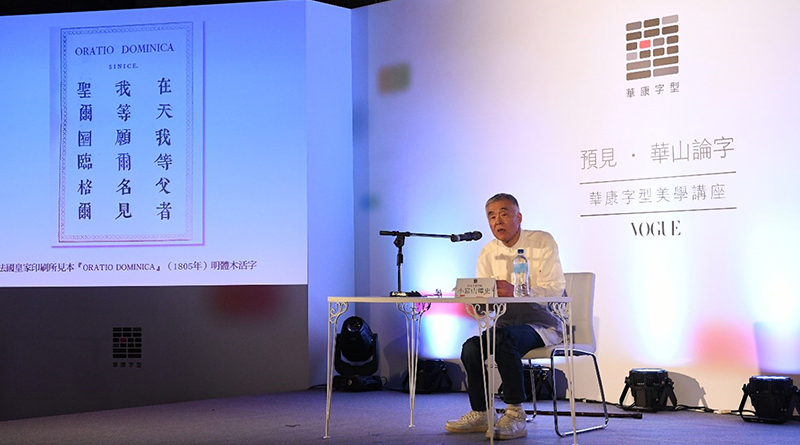

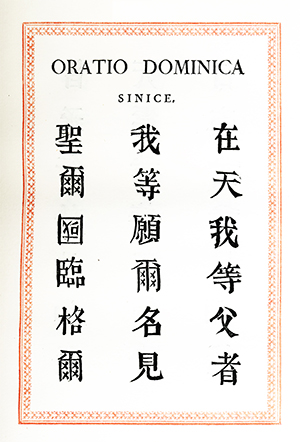

世界最初の近代活版術にのった宋体は、対訳辞書を印刷するためにナポレオン1世の命令で作られました。ナポレオン1世がローマ教皇ピウス7世に献呈した『ORATIO DOMINICA』(『主の祈り』)は、世界の言語活字140書体で組まれており、その中の漢字活字は帝立印刷所の彫師ドラフォンに命じて彫刻させたもので、1811年から13年にかけて約1万4千字種が彫られました。この書体は宋体のデザイン様式であり、最初の宋体活字であると思われます。

ではなぜ楷書体を用いず宋体を採用したのか。まずは、明代の印刷本のほとんどが宋体で印刷されていたということが挙げられます。また、『ORATIO DOMINICA』を印刷する上で漢字と混植する場合には、楷書よりも宋体の方がローマン体のデザインに近いということが要因としてあります。

さらにもう一つ、楷書を書くのは長い時間をかけた練習が必要ですが、宋体はそのデザイン様式を覚えてしまえば誰でもが書くことができた、という技術的な側面もあったのかもしれません。

明朝体は遥々海を越え、アジアへやって来た

しかし、宋体の開発が近代の書籍印刷に拍車をかけたきっかけは、18世紀末にイギリスで興った福音主義運動で、多くのプロテスタント宣教師を海外に雄飛させたことがあげられます。中国を布教目標にした宣教師たちは、清朝のキリスト教禁教政策により直接伝道が禁止され、文書伝道で布教活動をするほかありませんでした。そのためには中国語に翻訳された聖書や小冊子が必要でした。多くの宣教師たちはマカオやマラッカでヨーロッパの技術や機材を投入し、苦労をしながら宋体活字の開発を続けています。

アヘン戦争で清朝は敗北し、香港を割譲し、上海を含む5港を開港することとなります。将来性のある上海には宣教師が続々と上陸し、伝道会印刷所を設立します。そのなかで、北米長老会印刷所が設立した美華書館には、6サイズ7書体の明朝体活字があり、今日印刷書体の誕生をさかのぼるとき言及しなければならない印刷所です。

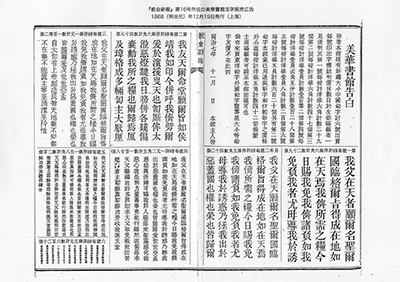

美華書館に集積された明朝体活字は、フランス人、イギリス人、アメリカ人、ドイツ人が作ったものです。1868年上海で刊行された漢字週刊誌『教会新報』に掲載された美華書館の活字販売広告には、欧米人が作った6サイズ7書体の明朝体が載っています。小宮山先生が長年に渡る明朝体デザインの経験と書体史研究により、この中の二号明朝体と五号明朝体の品質は、それまでに開発されていた世界中の活字書体の中でも群を抜く美しさであり、東アジアにおける明朝体の原型になったとおっしゃいました。ではこの二つの書体を作ったのは誰でしょうか?

明朝体はどのように今日における本文用書体になったのか?

『教会新報』の広告には、6サイズ7書体(二号は二種類ある)の明朝体が載っています。そのうちの5書体は欧米人が軟鉄に原型を彫刻した明朝体で、それらが上海美華書館に集積されたものです。

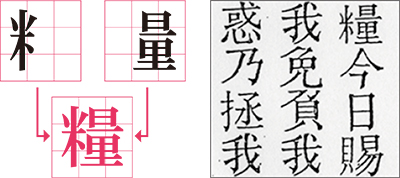

小宮山先生は各明朝体の特徴について一つ一つ説明して下さいました。面白いのは、あの時代には「分合活字」というシステムがあったことです。例えば、ドイツのベルリンの活字製造業者、アウグスト・バイエルハウスが作った二号、そしてフランス王立印刷所の彫刻師、マルスラン・ルグランが完成した三号ですが、どちらも偏と旁・冠と脚を別々に作っておき、組み合わせて一文字にしているということが分かります。こういった組み合わせ方で作った書体に対する評価は低かったのですが、彫刻しなければならない文字数が大幅に減り、3,000字ほど彫刻すれば20,000字近くの文字を作ることが出来るという点がメリットで、制作時間の大幅な短縮につながりました。

美華書館の6代目館長だった、ウィリアム・ギャンブルが指揮した二号と五号の明朝体活字はそれまでの軟鉄への彫刻を木彫に変えたことで、複雑なストロークでも、美しくそして精度の高い形として制作することが可能になったのです。その中で、五号が東アジアの本文用サイズとして定着しました。大きさは11ポイント3.72ミリで、18世紀以降、世界で作られた宋体の中でもっとも完成度が高く、いっそうの小型サイズです。

美華書館の数多くの明朝体の書体が、さまざまな印刷業務のために数多くの書籍を生み出し、東アジアの本文用書体として定着しました。私たちが本の中で使っている基本書体は、一見すると中国との関係が深いように見えますが、実は明朝体はヨーロッパでの東洋学とアジアへのキリスト教布教を両輪としてヨーロッパで開発され、やがてアジアへ東漸し、定着したものだということが分かります。

明朝体は世界史的な広がりの中で生まれるものなのだと気付くと、世界は思いのほか狭く、いままで以上に愛おしくなりますと先生も仰っていました。